工作室 291 合わせ布ポーチ

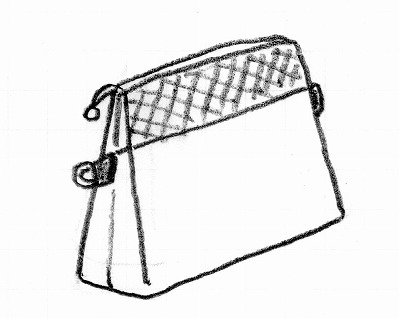

中途半端に余った幅が13cmほどで長さが35cmほどの端布があります。お気に入りの生地でちょっと高かったものですからなんとか利用したくて、布をつなぎ合わせたポーチを作ることにしました。

設計

20cmファスナー用にしてみました。上部の濃い色の部分が問題の端布です。さらに余った端布もタグとして使います。

左の画像をクリックすると、別タブでPDFが開きます。

製作

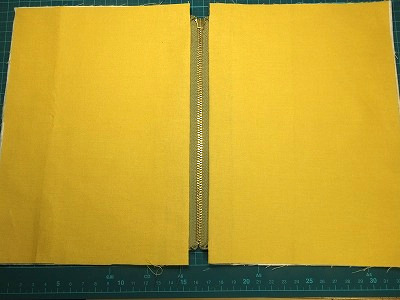

こんなきれいな生地を廃棄するのはもったいないので、ずっと保管していました。うまく左右対称になるようにカットしました。

そのしたになる生地はこれに決めました。

残った生地も無駄にしたくないのでタグをつくることにしました。

とりあえず、たたみ方を変えて四つ折りにしました。

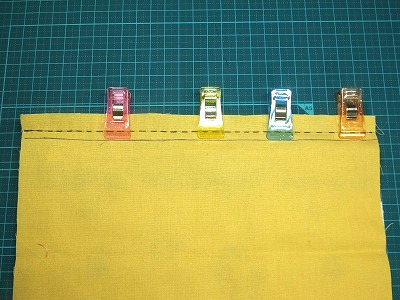

表布の上部と下部を中表に合わせて、

縫い代10mmで縫いました。

表に返すと、こんな風につながりました。

縫い代は開くのではなく、上向きに倒します。こうすると上部の布が浮き立って見えます。

裏側に接着芯を貼りました。

いつもならば、ファスナーをしつけ縫いしてから内布を重ねて縫うという方式を採っているのですが、今回は新しい方式に挑戦してみます。

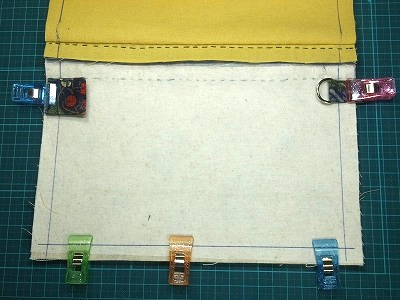

内布を中表に合わせて、

縫い代10mmで縫いました。

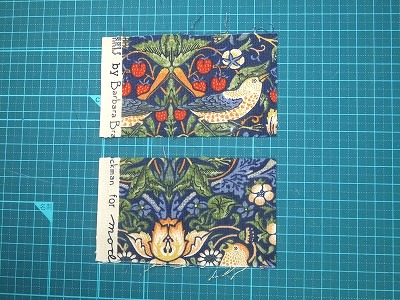

20cmファスナーはいつもの玉付きです。

両端の端処理をしました。

真ん中に切れ目をいれておきます。

このように、真ん中を合わせてファスナーを縫ったところに差し込みます。

ここで、初めてファスナーを縫うことになります。

縫いました。

空けてみると・・・、残念なことに端の部分がこんな風にずれ落ちていました。ミシンではずれ落ちるということは無いのでしょうが、手縫いでは持ち上げて作業をするので、重みで落ちてしまうことがよくあります。

糸を抜いて、縫い直しました。

ファスナーの片側の方も同様に縫います。

一旦開いて、アイロンで整えます。

しつけ縫い方式と比較して、なんとなくまっすぐ縫えているような気がしますが気のせいでしょうか。

ファスナーの両端を縫い代2mmで端縫いをしました。

ここにきて、タグの片方にDリングを付けて持ち手をつなげることを思いつきました。旨い具合に、細い方は幅が15mmで、そのサイズのDリングは前回使った残りが見つかったのです。

タグはこの部分に付けることにしました。もちろん、実際は表布の間に差し込みます。

内布の底の中央部分80mmは返し口として残してぐるっとひとまわり縫います。

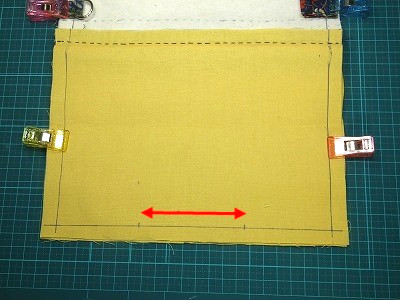

底にマチを作ります。今回は30mmとします。

縫った端は切り離さないで、表布は両脇に、内布は底側に倒して縫い止めました。

返し口から表に返し、

返し口をコの字まつり縫いで綴じました。

内布を内部に押し込んでほぼ完成です。

完成

アイロンでしわをならして形を整えました。これで完成です。

もったいなくて残しておいた布が生き生きとしている感じです。

反対側はこうなっています。

持ち手の方は適当な生地に出遭ったら作ることにします。

2021年12月19日 記